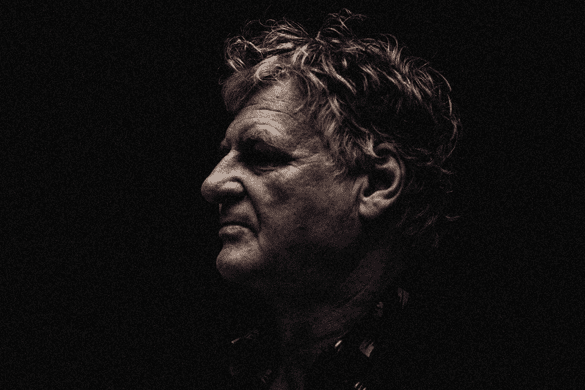

Rodolphe Burger, rocker oblique

Rodolphe Burger revient avec Good (Label Pias), quatrième album solo, composé entre Lausanne, Rome et Paris. Toujours aussi exigeant et méticuleux, le rocker alsacien y donne à entendre des compositions organiques, volatiles, posées sur des textes minéraux, granitiques. Et au-dessus, planant, la voix grave du chanteur. Un alliage, une combinaison, un son.

Tout est contraste chez lui : prénom éthéré aux relents romantiques et pourtant grand corps comme ployant sous sa solidité, casque de cheveux ébouriffés.

Regard curieux, références pointues et pourtant mots qu’il cherche, qu’il semble retourner dans sa pensée, tâter sous sa langue avant de les dire, dans un murmure. Elève de Deleuze, ancien professeur de philosophie et pourtant riffs gutturaux et secs de guitare électrique.

Tout en l’observant dans ce café du 11e arrondissement où il a ses habitudes, on se dit que ce nouvel album, après le beau No Sport en 2008, ne peut être que profondeur et sens à explorer tant Rodolphe Burger a cette réputation de musique « sophistiquée ».

De sophistiquée à hermétique, il n’y a qu’un pas, que le chanteur balaie d’un revers de main :

“Si on veut dire par là que les albums ont un beau son, alors oui, c’est sophistiqué, mais au sens de délicat, pas de prétentieux. Ce n’est pas une démarche fermée. J’ai un souvenir cuisant d’une critique d’un journaliste fan qui avait écrit ”arrêtez la bibliothèque les gars” à l’époque de mon groupe Kat Onoma ». Mais les digues sautent note-t-il, citant ainsi le chanteur Bertrand Belin qui va très loin dans le déplacement des formes.”

Étonnant a priori tant la musique de Rodolphe Burger est organique. Sensuelle. Comme construite en collages qui accrochent l’oreille, feuilletage de sons qui clignotent, s’allument, s’éteignent. S’élancent, se perdent et reviennent.

Pour Good, Rodolphe Burger a travaillé avec le musicien Christophe Calpini. Ils en commun Bashung. Le premier lui avait brodé Samuel Hall pour l’album Fantaisie militaire. Le second lui avait tissé six chansons sur l’album L’imprudence. Ensemble, ils ont entrelacé, enchevêtré aussi leur goût commun pour le son et les mots.

Justement ce son. Comme en suspens, batteries digitales, papillons électroniques bleutés qui viennent mourir à la lumière rougeoyantes des guitares sèches. « L’album solo me permet de chercher quelque chose de neuf. Avec Christophe Calpini, une direction de son et de production s’est trouvée très vite : un mélange entre les éléments artificiels, synthétiques, naturels. Il fallait que tout cela soit vivant, délicat et précis. Il n’y a pas de séquence, tout est réellement joué ».

Rodolphe Burger pose dessus des textes habités. Parfois fantomatiques. Ainsi il convoque d’outre-tombe la voix des poètes éteints. Sur les morceaux Cummings ou Waste land, sa voix se fait l’écho de Cummings et de TS Eliot disant leurs vers. Ou est-ce l’inverse ?

Ces poètes disent-ils, du fond de ces enregistrements grésillant, du Burger ?

« L’idée même qu’on puisse entendre leur voix me touche. Cela montre à quel point les écrivains ont un phrasé qui est comme une musique. Mais ce n’est pas la musique des mots en eux-mêmes. Il y a une invention de la manière de dire, dans le timbre même ».

Pour composer, Rodolphe Burger partira de ces mots « comme si c’était des minuscules partitions » : « J’ai épousé le dessin des mots de Cummings ou de TS Eliot. La chose se construit puis soudain tout se renverse. On a alors l’impression que c’est l’écrivain qui chante avec moi ».

Effectivement, et quand Rodolphe Burger dit «April is the cruellest month », TS Eliot reprend doucement, en contrepoint, ce vers de The Waste land. Vertigineux télescopage (in)temporel.

Pointe de mysticisme

Autre texte sublime, celui de Poème en or. Là, Rodolphe Burger se fait supplique sur des extraits de Psaumes. Pour l’oreille aguerrie, les psaumes 139 et le 22 font entendre la prière de David à son Adonaï qui l’a quitté. « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » interroge aussi Rodolphe Burger. Sauf qu’il le chante, lui, à un amour parti.

« J’aime l’idée qu’il y ait cette équivoque. Faire entendre que dans la langue hébraïque la relation à Dieu est presque érotisée, charnelle. On a voulu appeler cette chanson le Psaumes 151, c’est-à-dire le 151eme après les 150 que comprend le livre biblique. C’est le Psaume qui n’existe pas. Mais Leo Ferré avait fait cela déjà ».

La poésie hébraïque n’est pas inconnue à Rodolphe Burger, lui qui avait mis en musique pour Bashung le livre des livres, le Cantique des cantiques. Il avait également enrobé de ses sons suspendus un poème de Darwich, S’envolent les colombes, pensé comme le pendant arabe du poème de Salomon.

« Toute la thèse de Darwich est de dire que le Cantique n’est pas un texte religieux mais qu’il est le fondement de la littérature amoureuse. Croire que ce texte est métaphorique, c’est ne pas comprendre à quel point l’érotisme en lui-même contient la dimension de l’élévation. Il est spirituel en lui-même, intrinsèquement, il n’a pas besoin d’être la métaphore d’autre chose. Une chanson d’amour devient comme une prière…et une prière devient aussi une chanson d’amour ».

Une pointe de mysticisme ancré affleure aussi dans d’autres textes. Dans Lenz, Rodolphe Burger dit le texte magnifique de Büchner.

Jacob Lenz, poète tourmenté, parti un jour dans la montagne, seul, éternellement seul, en proie à cette quête « quelque chose comme des rêves perdus, mais il ne trouvait rien ». Superbe extrait où la voix de Rodolphe Burger se fait douce, en retrait méditatif sur une musique linéaire.

Aussi ce morceau, Rien ni personne, où Rodolphe Burger rappelle que le seul commandement qui vaille, le premier et le dernier est « Tu ne tueras pas ».

« En disant qu’il n’y en a qu’un on renvoie à une archi-loi, plus forte que les autres, qui est constitutive de l’humain. Sur ce genre de morceau, je m’interroge beaucoup. Car cela date, fige. L’idée est d’en faire un vrai morceau qui a sa fonction aussi musicale, pas seulement par le texte».

Quand on lui demande quel est le fil rouge de Good, Rodolphe Burger reste d’abord silencieux, puis, « Je cherche la cohérence dans ce disque mais qu’elle ne soit pas celle d’une idée, une seule. Il faut que ce soit vivant, comme un corps. Il faut que ce soit une cohérence qui ne se résume pas à un discours. Comme un être. C’est cela que je cherche. Voilà pourquoi la forme de l’album me plaît, comme un livre pour un écrivain. J’ai toujours essayé de construire ainsi mes albums. Il y a un point d’amorce et les choses en se faisant s’agrègent ».

Processus de sublimation

La composition comme une praxis totale en somme ? « Je suis dans un processus de contrepoints généralisés. Une chose doit fonctionner isolément, mais ce qui m’intéresse aussi est la vie d’un morceau par rapport à un autre morceau, un disque par rapport à un autre disque. De pouvoir ainsi écrire sur une page toujours plus large ».

Mais attention, ne nous y trompons pas, Good n’est pas un album de littérature mise en musique. Il est au-delà de cette simplification facile. Il crée autre chose. Peut-être, en alchimiste discret, “ces liqueurs abstraites” qu’il chante dans Happyhours.

Une œuvre au blanc d’abord, avec un processus de sublimation, où sons et mots passent du solide au gazeux. Puis, une œuvre au rouge, moment d’illumination qui reste longtemps après l’écoute. La forme de l’album a offert cette cornue idéale.

Good est une réussite totale, voyage immobile qui tient en haleine, sons et mots qui s’étendent, s’étirent, pour mieux s’élever. Good, very good, indeed…

Hassina Mechaï